《佛》

山下的診所逐漸熱鬧起來,忙碌之餘,還是風塵僕僕的去往山頂拜會山頂老人。

老人只是端坐在尋常的位置上,目光內斂,莊嚴異常,看見我的到來也僅僅是“嗯”了一聲作為回應。點點燭光將山頂老人的身影映在了壁上,影子隨著燭火微微搖曳,老人依然不動安坐。

我:您看起來真像寺廟裡的佛像,讓我不住想頂禮膜拜。

山頂老人:你拜的是佛還是佛像?

我:有分別麼?當我跪拜佛像的時候我就是在向佛頂禮啊。

山頂老人:你怎麼確定那就是佛呢?

我:佛像自然像佛啊,所以既然是佛的形象,就是佛了。

山頂老人:以佛像來見佛,是見佛嗎?

我:這麼說起來確實不是,佛已圓寂,他的肉身也轉換了形態,我們不過是按照自己的習慣來紀念一個聖者。這麼說來,您信佛嗎?

山頂老人:要怎麼相信一個不存在的存在呢?

我:怎麼會不存在呢?經典裡面都有描述了啊,您如果沒有讀過至少也應該聽過吧?

山頂老人:好像聽過,其實並沒有聽到。如同如來,好像來過,實際上沒來。

我:我十分不解,您既然說佛是不存在,可是又說是存在。您聽過經典,可是又沒有聽到經典。

老人將雙手抱圓,好似懷抱著一顆球這樣。

山頂老人:我好像在抱某個事物對嗎?

我:是的。

山頂老人:可是我有抱任何東西嗎?

我:沒有。

老人指著他懷前的空間,說,“我即是抱,也是不抱。” 當我們將執念寄託在 “有名” 時,我們局限了自己的認知能力。今天的 “佛”,明天也可以換個名字,甚至在別的文化體系裡面是完全不一樣的意思。換個名字並不改變一件事物的本質,只是轉變了我們的認知。

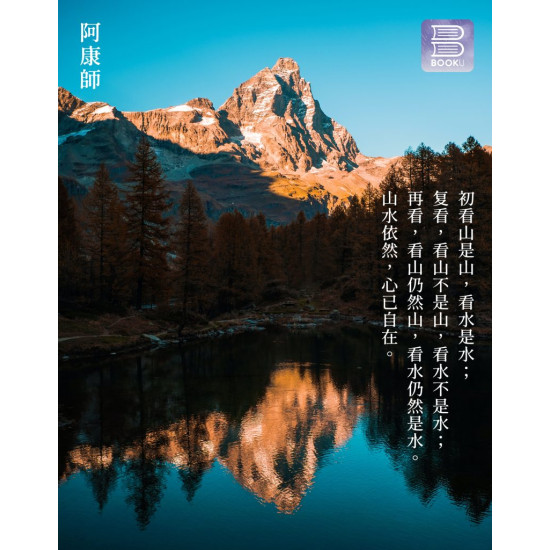

我一拍大腿:“初看山是山,看水是水;复看,看山不是山,看水不是水;再看,看山仍然山,看水仍然是水。山水依然,心已自在。

山頂老人:所以老子說,道可道,非常道;名可名,非常名,吾不知其名,強字之曰道,強為之名曰大。我們必須明白我們所了解的事物都是我們強行命名,實際上本無名,我們從名字去了解的事物將局限於名字本身。

我:那麼我該如何擺脫這個局限呢?

山頂老人:把名字忘掉。回歸最根本的境地。阿康,你眼皮一閉,世界從你的眼前消失,於你來說世界消失了,這就是“無“;你睜開眼,世界出現了,這就是”有“。 ”有“與”無“是你心性的體現,即是”有“,也是”無“,同時存在,不局限於兩者,便是你的掙脫之道。

定在呼吸開始和呼吸結束的間隙之間,居在念頭升起和念頭靜滅的間隙之間。參與而不陷入,思索而不執著,行走在地上而忘了前行,看過而沒有看到,聽過而沒有聽到。心性的“有“與”無“相互抵消,你就是世界。

老人說畢,不再言語,空間恢復了寂靜,唯獨我的心臟依然碰碰作響。