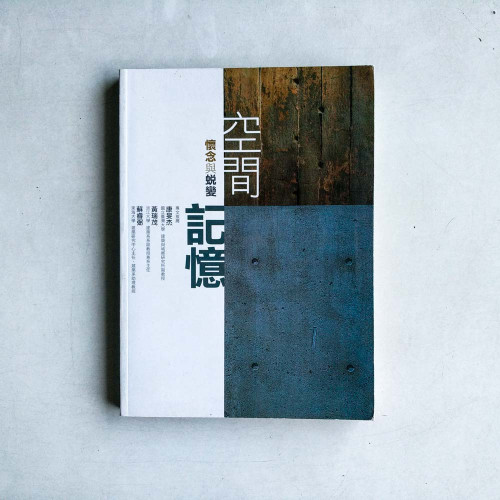

懷念與蛻變:空間記憶

懷念與蛻變:空間記憶

- In Stock: 1

0 views

RM29.50

RM60.00

Ex Tax: RM29.50

曾幾何時,台灣的家園記憶竟快速地被水泥叢林所取代,歷史空間與新的經營思維碰撞之下,有成功的案例,也有仍在摸索的躊躇。《經典》作者群親臨空間現場,帶領讀者感受時間與空間的交錯,新與舊的遞衍。《空間記憶》此書廣泛搜羅近年來開枝散葉的空間活化案例,主要可分為兩種空間類型,〈城市記憶〉從全台整理出城市在面對時代轉變的過程中,人們如何找回過去的記憶,而〈空間轉型〉則希望藉由探討各地失去原有功能的空間歷史脈絡,如何與新的時代繼續對話。

專文推薦

康旻杰 國立臺灣大學 建築與城鄉研究所副教授

黃瑞茂 淡江大學 建築系副教授兼系主任

蘇睿弼 東海大學 建築研究中心主任、建築系助理教授

這些空間故事關注的焦點不在歷史的皮相,而是歷史過程中為爭取未來希望所付出的真實奮鬥與抵抗。

--國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授 康旻杰

城市保存行動已經匯集成為台灣許多城市空間的新圖像,《空間記憶》一書記錄與見證了這一段深刻與多樣的城市營造改變的經驗軌跡。這不是結束,而是關於城市演化的行動!

--淡江大學建築系副教授兼系主任 黃瑞茂

很高興,看到經典雜誌【空間記憶】這一系列的專題集結出書,這是一本值得讓大家反思的書籍,台灣是個島國,有限的資源如何承載無止盡的都市擴張與貪得慾望?如何承受鑄山煮海的經濟發展模式?透過這本書所介紹的例子,希望大家可以共同來思考,為後代留下一個美麗的台灣!

--東海大學建築研究中心主任、建築系助理教授 蘇睿弼

曾幾何時,台灣的家園記憶竟快速地被水泥叢林所取代,歷史空間與新的經營思維碰撞之下,有成功的案例,也有仍在摸索的躊躇。《經典》作者群親臨空間現場,帶領讀者感受時間與空間的交錯,新與舊的遞衍。《空間記憶》此書廣泛搜羅近年來開枝散葉的空間活化案例,主要可分為兩種空間類型,〈城市記憶〉從全台整理出城市在面對時代轉變的過程中,人們如何找回過去的記憶,而〈空間轉型〉則希望藉由探討各地失去原有功能的空間歷史脈絡,如何與新的時代繼續對話。

《空間記憶》目錄

推薦序╱康旻杰 國立臺灣大學 建築與城鄉研究所副教授

推薦序╱黃瑞茂 淡江大學 建築系副教授兼系主任

推薦序╱蘇睿弼 東海大學 建築研究中心主任、建築系助理教授

楔子

擺脫遺忘的時代對話╱張子午

【城市記憶】

台北工業遺址──廠區轉型再利用 撰文/張子午 攝影/黃世澤

大稻埕老店屋──文創狂潮襲老街 撰文/朱致賢 攝影/劉子正

萬華歷史街區──文化保存難題 撰文/朱致賢 攝影/黃世澤

新莊中港大排──黑水溝變綠河廊 撰文/林佳禾 攝影/黃世澤

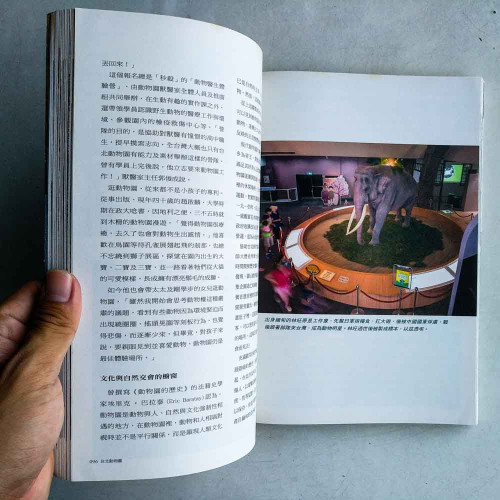

台北動物園──人與獸的非常凝視 撰文/陳歆怡 攝影/黃世澤

台中舊市區──舊城之死與重生 撰文/張子午 攝影/黃世澤

台南老巷弄──古都文藝復興 撰文/張子午 攝影/陳弘岱

【空間轉型】

日式住宅──老房子保存活化 撰文/林佳禾 攝影/劉子正

兩種眷村──傾聽建築舊事 撰文/裴凡強 攝影/劉子正

閒置校園──賦予廢校新生命 撰文/張子午 攝影/黃世澤

支線鐵道──文化列車營運 撰文/陳歆怡 攝影/安培淂

【推薦序】

過去的未來 - 記憶島的空間轉生術

文/康旻杰 國立臺灣大學 建築與城鄉研究所副教授

從神經醫學的概念,「記憶島」(island of memory)乃某些「順行性失憶症」病患存留失憶前之「陳述性記憶」的寶庫;而台灣作為一座記憶之島的空間實體,歷經了幾次關鍵時空之勢的轉折,既蘊藏了不同時期公共記憶的基因庫,似又在現代性開發的催化下淪為罹患集體失憶症的孤島,僅能從殘存的陳述性記憶場景,探尋自身的空間身世。

殖民現代性,儼然是這座島的宿命。一方面,外來政權勢力的宰制,伴隨全球資本主義穿邊越界的力量,以破壞性建設清除前現代和舊時代的紋理;另方面又於空間治理的過程,逐步積累了銘刻現代性的地景遺產。在時間的向度中,國家與發展的「大歷史」鋪陳了國族認同的軌跡,常民生活與產業勞動經驗的「微敘事」則繁衍了集體記憶的情節。歷史與認同的壟斷性論述決定了紀念性地標的門檻,但解嚴後風起雲湧的草根社區意識和民間自發的保存運動,卻開拓了記憶島更積極、深刻的社會想像。

從清領時期的有機河港聚落,到日治期間的工業與基礎設施發展、都市計劃與街區改正計劃下的街道建築、公共設施、及日式宿舍,乃至戰後為安置政治移民闢建的眷村、及兼容了未受惠於住宅資源之政治及城鄉移民所集體自力營造的群落等,這些屬於台灣空間發展史中不可或缺的環節,卻都幾乎被歷史的濾網篩出,掉入不可逆的記憶黑洞。時至今日,在開發與更新的進逼下,諸多珍藏著特殊空間記憶的生活現場及產業襲產,仍在保存與再發展的拉扯中勉力掙扎。再挪用神經醫學的說法,「階段性遺忘」和「選擇性失憶」的病徵猶持續侵蝕記憶島的空間載體,更令人憂心的是「自我感消失」的失憶症候,可能因記憶容器的崩毀而導致的主體性淪喪。

地理家大衛哈維(David Harvey)曾提醒,當記憶與想望連接時便茲生了希望。記憶島的希望不能寄託於木乃伊式的記憶封存,而須藉由社會個別與集體的能動性,銜接過去的記憶與未來的想望。空間記憶並非被浪漫化的時代鄉愁,甚或被美學化的懷舊商品;過去的未來,無須迴避當代的政治經濟議題,但要同時從歷史的縫隙中探索空間敘事重構的可能、及社會與文化可持續性發展的機會。在本書接續的章節中,島的記憶不僅存在於靜態的空間類型或形式之中,更激勵了動態的保育行動,召喚出自主的認同個體與組織,企圖於新自由主義掛帥及開發導向的邏輯間另闢蹊徑,尋回台灣社會最根本的文化底藴和社區能量。這些空間故事關注的焦點不在歷史的皮相,而是歷史過程中為爭取未來希望所付出的真實奮鬥與抵抗。這些記憶島的空間轉生術,推衍出層層疊疊的歷史縱深,及橫向蔓延的社會網絡。有些歷時十數載初見曙光,有些新發現才剛要萌芽,諸多挑戰,唯見希望。

【推薦序】

解決城市問題的創意經驗

文/黃瑞茂(淡江大學 建築系副教授兼系主任)

城市保存行動已經匯集成為台灣許多城市空間的新圖像,《空間記憶》一書記錄與見證了這一段深刻與多樣的城市營造改變的經驗軌跡。這不是結束,而是關於城市演化的行動!

城市本來就一直在變動中!有時候建築形態因支持生活內容與方式的需要而改變,有時候建築形塑了城市居民的空間體驗與認知。石頭的城市銘刻了時間的形狀,人與環境就這樣相互影響與作用著,而形成我們所見與所生活的真實世界。

回顧城市轉變的經驗,逐漸從二次大戰復甦的歐洲城市,在科技產業形態轉型的要求下,本來城市所依靠的工業產業紛紛外移,各種尺度的城市均面臨產業轉型的社會與經濟挑戰,痛苦指數飆高。今天所謂的「創意城市」種種動人的案例經驗,也就是歸納這些城市的轉型經驗,例如伯明翰本來是一個礦區小鎮,引進了設計,結合留存的工藝技術,而發展成為聞名的珠寶產業重鎮。

過去二十年,台灣的城市發展處境極為類似,離開「世界工廠」之後,產業轉型並不順利,主要是因為「唯發展導向」的價值觀仍舊是主流的支配社會的價值觀。

而另一方面,轉變中的台灣累積了豐沛的民間自主力量,各種回應於真實世界變動議題的城市治理或是抵抗論述,包括「都市設計」、「社區建築」、「聚落保存」、「歷史建築的保存與再生」、「社區總體營造」、「地域產業振興」、「閒置空間再利用」、「都市空間演出」、「公共藝術」、「創造城鄉新風貌」、「地貌改造運動」、「地方文化館」、「文化創意產業」、「藝術介入空間」與各式以產業為名的「節慶」,以及各地方政府所推動社區環境改造的相關計畫等等,亦是試圖動員與結合市民草根能量,共同提擬發展願景,並具體落實執行各項軟硬體計畫。這些計劃的核心價值在於轉變「房地產」的價值,而藉由「地景修補」方式,改善被過度開發所破壞的生活環境,藉由在地行動以動員能量與想像。一如「空間記憶」這本書中所介紹的這些轉變中的城市行動,可以說這段時間我們已經累積相當多的創意經驗。

這些點點滴滴所累積的台灣的在地轉變經驗,或許就是促成「城市治理」新模式的基礎,亦即在此過程中形成了新的空間生產機制與類型、行政組織的調整與資源重新分配、公私部門的合作治理與夥伴關係…...等等。這種城市轉型的目標除了積極思考城市的全球競爭力的提升之外,如何滿足市民文化休閒的基本需求是基本與開始的工作。

城市性質已經從「投機城市」進入到「競爭城市」╱「創意城市」的自我要求,競爭力來自於對自己限制的理解與潛力的激發。創意來自於真實問題的解決能力的展現,關於城市的創意不是單純一個點子的提出,而是一套機制,關於經濟、產業、社會與文化計畫等等。在這套機制的支持下,市民社會自動會在解決問題的實踐中,打造出屬於這座城市的種種可能。因此,我們需要將這座城市的種種視作為「學校」,一邊克服困難,一邊找到解答,創意就在這個過程中,成為經驗,發展成為城市的力量。

專文推薦

康旻杰 國立臺灣大學 建築與城鄉研究所副教授

黃瑞茂 淡江大學 建築系副教授兼系主任

蘇睿弼 東海大學 建築研究中心主任、建築系助理教授

這些空間故事關注的焦點不在歷史的皮相,而是歷史過程中為爭取未來希望所付出的真實奮鬥與抵抗。

--國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授 康旻杰

城市保存行動已經匯集成為台灣許多城市空間的新圖像,《空間記憶》一書記錄與見證了這一段深刻與多樣的城市營造改變的經驗軌跡。這不是結束,而是關於城市演化的行動!

--淡江大學建築系副教授兼系主任 黃瑞茂

很高興,看到經典雜誌【空間記憶】這一系列的專題集結出書,這是一本值得讓大家反思的書籍,台灣是個島國,有限的資源如何承載無止盡的都市擴張與貪得慾望?如何承受鑄山煮海的經濟發展模式?透過這本書所介紹的例子,希望大家可以共同來思考,為後代留下一個美麗的台灣!

--東海大學建築研究中心主任、建築系助理教授 蘇睿弼

曾幾何時,台灣的家園記憶竟快速地被水泥叢林所取代,歷史空間與新的經營思維碰撞之下,有成功的案例,也有仍在摸索的躊躇。《經典》作者群親臨空間現場,帶領讀者感受時間與空間的交錯,新與舊的遞衍。《空間記憶》此書廣泛搜羅近年來開枝散葉的空間活化案例,主要可分為兩種空間類型,〈城市記憶〉從全台整理出城市在面對時代轉變的過程中,人們如何找回過去的記憶,而〈空間轉型〉則希望藉由探討各地失去原有功能的空間歷史脈絡,如何與新的時代繼續對話。

《空間記憶》目錄

推薦序╱康旻杰 國立臺灣大學 建築與城鄉研究所副教授

推薦序╱黃瑞茂 淡江大學 建築系副教授兼系主任

推薦序╱蘇睿弼 東海大學 建築研究中心主任、建築系助理教授

楔子

擺脫遺忘的時代對話╱張子午

【城市記憶】

台北工業遺址──廠區轉型再利用 撰文/張子午 攝影/黃世澤

大稻埕老店屋──文創狂潮襲老街 撰文/朱致賢 攝影/劉子正

萬華歷史街區──文化保存難題 撰文/朱致賢 攝影/黃世澤

新莊中港大排──黑水溝變綠河廊 撰文/林佳禾 攝影/黃世澤

台北動物園──人與獸的非常凝視 撰文/陳歆怡 攝影/黃世澤

台中舊市區──舊城之死與重生 撰文/張子午 攝影/黃世澤

台南老巷弄──古都文藝復興 撰文/張子午 攝影/陳弘岱

【空間轉型】

日式住宅──老房子保存活化 撰文/林佳禾 攝影/劉子正

兩種眷村──傾聽建築舊事 撰文/裴凡強 攝影/劉子正

閒置校園──賦予廢校新生命 撰文/張子午 攝影/黃世澤

支線鐵道──文化列車營運 撰文/陳歆怡 攝影/安培淂

【推薦序】

過去的未來 - 記憶島的空間轉生術

文/康旻杰 國立臺灣大學 建築與城鄉研究所副教授

從神經醫學的概念,「記憶島」(island of memory)乃某些「順行性失憶症」病患存留失憶前之「陳述性記憶」的寶庫;而台灣作為一座記憶之島的空間實體,歷經了幾次關鍵時空之勢的轉折,既蘊藏了不同時期公共記憶的基因庫,似又在現代性開發的催化下淪為罹患集體失憶症的孤島,僅能從殘存的陳述性記憶場景,探尋自身的空間身世。

殖民現代性,儼然是這座島的宿命。一方面,外來政權勢力的宰制,伴隨全球資本主義穿邊越界的力量,以破壞性建設清除前現代和舊時代的紋理;另方面又於空間治理的過程,逐步積累了銘刻現代性的地景遺產。在時間的向度中,國家與發展的「大歷史」鋪陳了國族認同的軌跡,常民生活與產業勞動經驗的「微敘事」則繁衍了集體記憶的情節。歷史與認同的壟斷性論述決定了紀念性地標的門檻,但解嚴後風起雲湧的草根社區意識和民間自發的保存運動,卻開拓了記憶島更積極、深刻的社會想像。

從清領時期的有機河港聚落,到日治期間的工業與基礎設施發展、都市計劃與街區改正計劃下的街道建築、公共設施、及日式宿舍,乃至戰後為安置政治移民闢建的眷村、及兼容了未受惠於住宅資源之政治及城鄉移民所集體自力營造的群落等,這些屬於台灣空間發展史中不可或缺的環節,卻都幾乎被歷史的濾網篩出,掉入不可逆的記憶黑洞。時至今日,在開發與更新的進逼下,諸多珍藏著特殊空間記憶的生活現場及產業襲產,仍在保存與再發展的拉扯中勉力掙扎。再挪用神經醫學的說法,「階段性遺忘」和「選擇性失憶」的病徵猶持續侵蝕記憶島的空間載體,更令人憂心的是「自我感消失」的失憶症候,可能因記憶容器的崩毀而導致的主體性淪喪。

地理家大衛哈維(David Harvey)曾提醒,當記憶與想望連接時便茲生了希望。記憶島的希望不能寄託於木乃伊式的記憶封存,而須藉由社會個別與集體的能動性,銜接過去的記憶與未來的想望。空間記憶並非被浪漫化的時代鄉愁,甚或被美學化的懷舊商品;過去的未來,無須迴避當代的政治經濟議題,但要同時從歷史的縫隙中探索空間敘事重構的可能、及社會與文化可持續性發展的機會。在本書接續的章節中,島的記憶不僅存在於靜態的空間類型或形式之中,更激勵了動態的保育行動,召喚出自主的認同個體與組織,企圖於新自由主義掛帥及開發導向的邏輯間另闢蹊徑,尋回台灣社會最根本的文化底藴和社區能量。這些空間故事關注的焦點不在歷史的皮相,而是歷史過程中為爭取未來希望所付出的真實奮鬥與抵抗。這些記憶島的空間轉生術,推衍出層層疊疊的歷史縱深,及橫向蔓延的社會網絡。有些歷時十數載初見曙光,有些新發現才剛要萌芽,諸多挑戰,唯見希望。

【推薦序】

解決城市問題的創意經驗

文/黃瑞茂(淡江大學 建築系副教授兼系主任)

城市保存行動已經匯集成為台灣許多城市空間的新圖像,《空間記憶》一書記錄與見證了這一段深刻與多樣的城市營造改變的經驗軌跡。這不是結束,而是關於城市演化的行動!

城市本來就一直在變動中!有時候建築形態因支持生活內容與方式的需要而改變,有時候建築形塑了城市居民的空間體驗與認知。石頭的城市銘刻了時間的形狀,人與環境就這樣相互影響與作用著,而形成我們所見與所生活的真實世界。

回顧城市轉變的經驗,逐漸從二次大戰復甦的歐洲城市,在科技產業形態轉型的要求下,本來城市所依靠的工業產業紛紛外移,各種尺度的城市均面臨產業轉型的社會與經濟挑戰,痛苦指數飆高。今天所謂的「創意城市」種種動人的案例經驗,也就是歸納這些城市的轉型經驗,例如伯明翰本來是一個礦區小鎮,引進了設計,結合留存的工藝技術,而發展成為聞名的珠寶產業重鎮。

過去二十年,台灣的城市發展處境極為類似,離開「世界工廠」之後,產業轉型並不順利,主要是因為「唯發展導向」的價值觀仍舊是主流的支配社會的價值觀。

而另一方面,轉變中的台灣累積了豐沛的民間自主力量,各種回應於真實世界變動議題的城市治理或是抵抗論述,包括「都市設計」、「社區建築」、「聚落保存」、「歷史建築的保存與再生」、「社區總體營造」、「地域產業振興」、「閒置空間再利用」、「都市空間演出」、「公共藝術」、「創造城鄉新風貌」、「地貌改造運動」、「地方文化館」、「文化創意產業」、「藝術介入空間」與各式以產業為名的「節慶」,以及各地方政府所推動社區環境改造的相關計畫等等,亦是試圖動員與結合市民草根能量,共同提擬發展願景,並具體落實執行各項軟硬體計畫。這些計劃的核心價值在於轉變「房地產」的價值,而藉由「地景修補」方式,改善被過度開發所破壞的生活環境,藉由在地行動以動員能量與想像。一如「空間記憶」這本書中所介紹的這些轉變中的城市行動,可以說這段時間我們已經累積相當多的創意經驗。

這些點點滴滴所累積的台灣的在地轉變經驗,或許就是促成「城市治理」新模式的基礎,亦即在此過程中形成了新的空間生產機制與類型、行政組織的調整與資源重新分配、公私部門的合作治理與夥伴關係…...等等。這種城市轉型的目標除了積極思考城市的全球競爭力的提升之外,如何滿足市民文化休閒的基本需求是基本與開始的工作。

城市性質已經從「投機城市」進入到「競爭城市」╱「創意城市」的自我要求,競爭力來自於對自己限制的理解與潛力的激發。創意來自於真實問題的解決能力的展現,關於城市的創意不是單純一個點子的提出,而是一套機制,關於經濟、產業、社會與文化計畫等等。在這套機制的支持下,市民社會自動會在解決問題的實踐中,打造出屬於這座城市的種種可能。因此,我們需要將這座城市的種種視作為「學校」,一邊克服困難,一邊找到解答,創意就在這個過程中,成為經驗,發展成為城市的力量。